こんにちは、ひつじ先輩です。

この記事ではドルコスト平均法の計算方法を解説します。

平均取得価格を計算できるExcelツールも、ダウンロードできます。

ドルコスト平均法は、投資の方法の1つ。

毎月少しずつだけ買うと、安く買える

と言われています。

しかし、本当に安く買えるのでしょうか。

結論を言うと、安く買えるかどうかは結局、値動き次第です。

まずは米ドルを例に

- ある値動きに対しドルコスト平均法したら

- 平均取得価格がいくらになるか

計算していってみます。

ドルコスト平均法とは

何かに1,000万円投資をして、すぐにそれが下がると大損しますよね。

まとめて買うと、リスクが高いのです。

そこで毎月少しずつ、10万円分ずつ買うことにします。

「定期的に、同じ金額分だけ買う」

これが、ドルコスト平均法です。

例えばドル円(米ドル)を買っていく場合、毎月使う円が一定なので、

- ドル円が高い月には、少なめにドルを買う。

- ドル円が低い月には、多めにドルを買う。

となります。

![ドルコスト平均法概要 [2]](https://baacash.com/wp-content/uploads/2017/11/777f75cb629688eebda702634ae782b2.png)

このように買うことで、平均すると安く買えると言われています。

また、分けて買うことによりリスクが分散されます。

ドルコスト平均法:毎月の計算

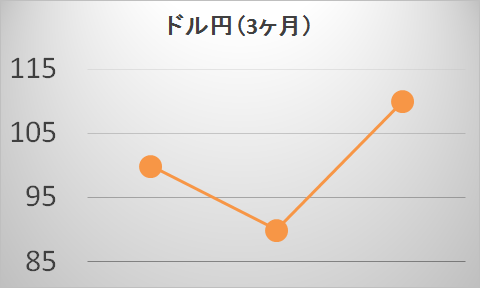

ドル円が、3ヶ月でこんな値動きをしたとします。

この3ヶ月間、毎月10,000円積み立てるとしましょう。

各月、何ドル買うことになるか計算してみます。

1ヶ月目は何ドル買える?

1ヵ月目のドル円は100円。

毎月の積み立て額は10,000円なので、

買います。

その月に買える量を計算するには、毎月の積み立て額を買うモノの値段で割ればよいです。

毎月やるのは、

- 10,000円を入金

- 先ほど計算した分だけ買う

です。

2ヶ月目は何ドル買える?

2ヵ月目、ドル円は90円。

毎月の積み立て額は10,000円なので、

買います。

ドル円が安くなったので、1ヶ月目より多く買えます。

3ヶ月目は何ドル買える?

3ヵ月目、ドル円は110円。

毎月の積み立て額は10,000円なので、

買います。

ドル円が高くなったので、少ししか買いません。

平均いくらか計算する方法

ドルコスト平均法を3ヶ月続けた結果、いくらで買えたのか計算してみます。

3ヶ月でかかったコストは、30,000円。

各月で買えた量は、

- 1ヶ月目:100ドル

- 2ヶ月目:111ドル

- 3ヶ月目:91ドル

で、合計302ドルです。

1ドルあたりにかかったコストは、

と計算できます。

平均いくらで買えたかは、

で分かります。

平均の買い値を低くできたら、有利に投資できたと言えます。

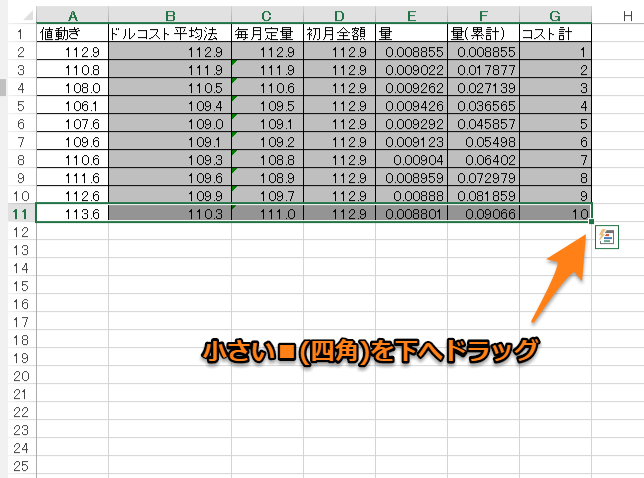

ドルコスト平均法 計算ツール

様々な値動きに対し、

- ドルコスト平均法(積み立て額÷価格=その月買う量)

- 毎月定量(値動きに関係なく、定量買う)

- 初月に全資産(初月に買って、あとは買わない)

の3つをやったときの、平均購入価格をシミュレーションするツールを作りました。

使い方は、列A「値動き」に計算したいデータを貼り付けるだけです。

行数が少ないなら、11行目をG列まで選択。

フィルハンドル(小さい■を下に引っ張る)で表全体を拡大して必要な行数を確保します。

計算結果は、右上に表示されます。

ちなみに長期の為替データは、この記事のやり方でダウンロードできます。

他の通貨ペアでどうなるか計算してみたい方はどうぞ。

ドルコスト平均法の比較計算

ドル円の過去の値動きに対し、

- ドルコスト平均法(毎月の積み立て額÷ドル円価格=その月買う量)

- 毎月定量(値動きに関係なく、定量買う)

- 初月に全資産(初月に買って、あとは買わない)

の3つの買い方で、購入価格が平均いくらになるか計算してみます。

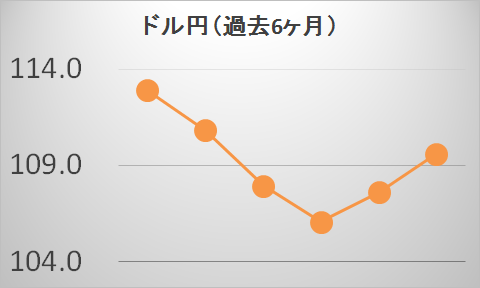

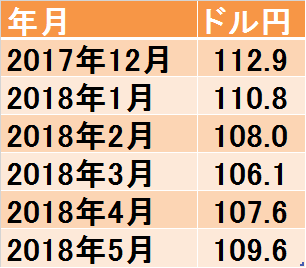

過去6ヶ月のドル円

過去6ヶ月のドル円は、このような値動きでした。

表で書くとこうなります。

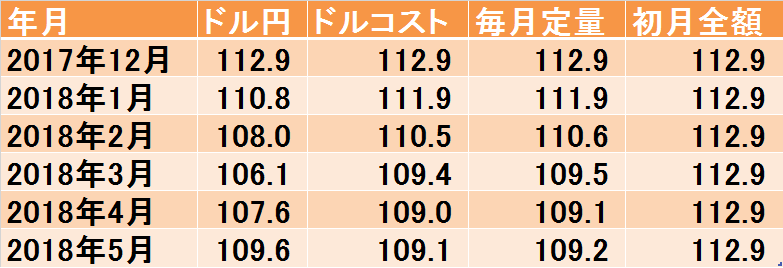

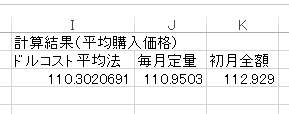

月ごとの平均価格の計算結果は、以下のようになります。

2018年5月のレートは109.6円。

初月に全額で買った場合は、レートが下がって損しています。

毎月買う方法なら、こうした高値買いを避けられます。

6ヶ月では、ドルコスト平均法と毎月定量でほとんど差が出ません。

しかし、わずかにドルコスト平均法が安くなっています。

これは、数学的に必ずそうなります。

毎月定量買いよりは、ドルコスト平均法は有利なのです。

記事のラストにドルコストの証明を書きましたので、興味があれば見てみてください。

次は、この差がどのくらいでるのか、もっと長期で計算してみます。

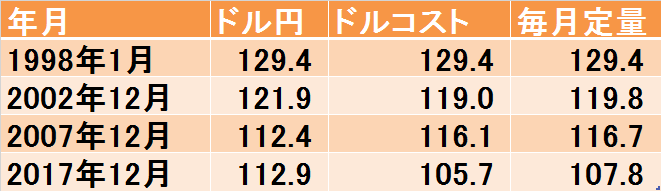

過去20年のドル円

今度は1998年からの20年です。

- ドルコスト平均法(毎月積み立て額/ドル円価格=その月買う量)

- 毎月定量(値動きに関係なく、定量買う)

の2つの買い方での比較です。

そのときのレート・平均いくらで買えたか、を5年ごとに抜き出すとこうなります。

最終的に、毎月定量よりドルコスト平均法は約2円安く買えました。

パーセントにすると、2%足らずです。

2%が大きいかどうかは人によりますが、わたしはちょっとがっかりしました。

しかし、初月に全額買っていたら取得価格は129円。

ドルコスト平均法、毎月定量のどちらも、それよりは20%ほど安く買えています。

ドルコスト平均法のメリットは、

という計算方法よりも、

「毎月少しずつ買うので、高値での全額投資を避けられる」

という、定量買いにも共通するメリットが大きいです。

また、ドルコスト平均法・毎月定量のどちらも、最終月のレートよりも安く買えています。

(2017年12月:112.9円)

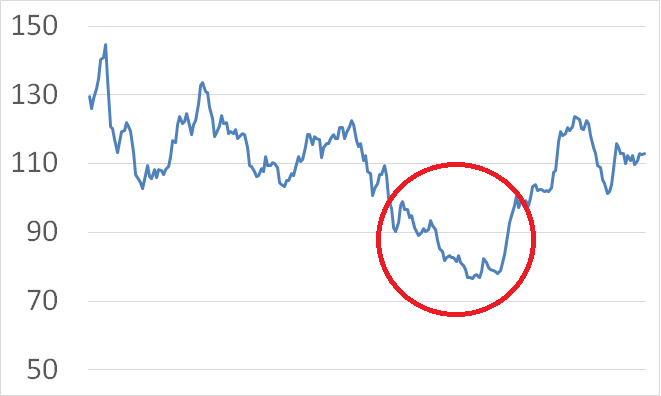

その理由は、この20年の値動きをチャートにすると分かります。

赤い丸の部分、100円以下の状態が5年ほど続いています。

ドルコスト平均法では(定量買いでも)、こうした期間も毎月買い続けます。

それによって、最終的な平均購入価格が下がったのです。

これも定量買いにも共通する、ドルコスト平均法のメリットと言えます。

ドルコスト平均法とチャート

シンプルな値動きに対して、

- 初月に一度に投資

- ドルコスト平均法

のどちらが有利になるか、比べてみます。

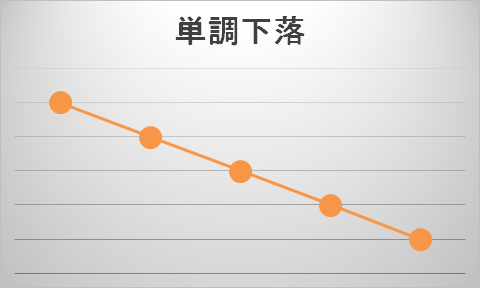

単調下落

最初に一回で買おうと、ドルコスト平均法を使おうと、損します。

しかし、ドルコスト平均法の方が分けて買う分、買値の平均値が低くなります。

ドルコスト平均法の方が、損が小さくなります。

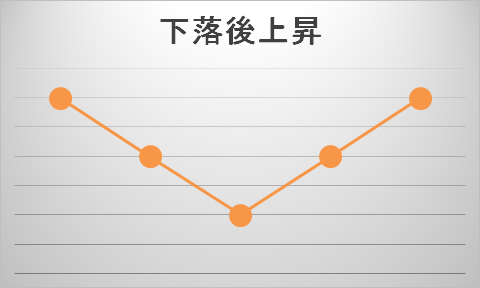

下落後上昇

最初に一回で買った場合、価格が最初と同じになっているので損益は0です。

ドルコスト平均法では、下がっているときにも買って買値の平均値が低くなります。

価格が戻ったときの損益は、プラスです。

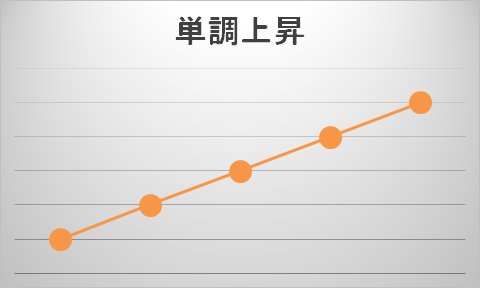

単調上昇

最初に一回で買おうと、ドルコスト平均法を使おうと、利益になります。

ドルコスト平均法で分けて買うと、買値の平均値が高くなります。

最初に一回で買った方が、多く利益を上げられます。

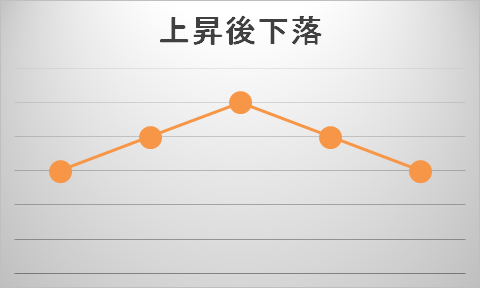

上昇後下落

最初に一回で買った場合、価格が最初と同じになっているので損益は0です。

ドルコスト平均法では、上がっているときにも買って買値の平均値が高くなります。

価格が戻ったときの損益は、マイナスです。

ドルコスト平均法のデメリット

手数料が多くなる

銀行振り込みなど、入金のたびに手数料がかかる場合はコストが高くなります。

FXでドルコスト平均法をしていたことがあるのですが、毎月の振込みはコンビニATMでした。

1度の振込み手数料は、確か500円くらい。

少なくとも3年やっていましたので、500円×36ヶ月で18,000円。

手数料だけで、かなりマイナスです。

まとめて振り込んで、少しずつ買えばよかった

下がりつづけると損で終わる

下がりつづけると、含み損が大きくなります。

そのうち回復する・・・!

という前提があるから買うワケですが、途中で売ってしまうと損になります。

これを避ける方法は、

- 余剰資金を投資する

- 長期的に上がるモノを買う

の2つです。

①余剰資金を投資する

ドルコスト平均法では、投資を長くつづけます。

その間、含み益になったり含み損になったりします。

使う予定があるお金を投資していると、含み損のときに売らざるを得ないかもしれません。

かならず、長く投資に置いておける資金を使いましょう。

②長期的に上がるモノを買う

いろいろな資産がありますが、常に上がりつづけるモノはありません。

下がるときもあるから安く買える月があり、ドルコスト平均法は有利なのです。

しかし、長期的に下がるモノを選んでしまっては、いつまでも含み損です。

長期的には、上がるモノを買いましょう。

歴史がある資産、将来性がある資産。

いろいろな選びかたがありますが、上がるモノを見抜くのはカンタンではありません。

ローリスクなのは、いろいろなモノへの分散投資です。

わたしは株式の銘柄を選ぶ自信がないので、ウェルスナビというサービスを使っています。

- 世界の株式への分散投資

- ドルコスト平均法の実践

を完全自動でやってくれるので、時間をかけずに合理的な投資ができます。

ウェルスナビの評判について、こちらの記事でまとめました。

ぜひ、読んでみてください。

ドルコスト平均法のメリット

高値での全額投資を避ける

相場はいつ上がるか、下がるか分かりません。

投資を始める「今」が、振り返ったときに高値か安値かは誰にも分からないのです。

毎月少しずつ買うことで、「今」が高値でも大損を避けられます。

詳しくは、記事の前半で書いたとおりです。

暴落時に買える

投資の基本は、安く買って高く売ること。

ですが、実際に暴落で買うのは難しいです。

まず、どこまで下がるかは誰にも分かりません。

暴落中はみんなが悲観的になり、二度と上がらないような気がしてきます。

ドルコスト平均法では、あらかじめ「毎月少しだけ買う」と決めています。

暴落で買うのは怖いですが、小額ですし習慣になっていれば買うのはむずかしくないです。

安い時期にたくさん買えば、相場が戻ったときに大きな利益になります。

時間がかからず初心者向き

「毎月少し買う」と決めているので、ニュースや値動きを追わなくてOKです。

短期トレードにあるようなドキドキは味わえませんが、ストレスがありません。

ドルコスト平均法は

投資はしたいけど、時間がない・・・

という初心者におすすめの投資法です。

方法がシンプルなのも、初心者にやさしいです。

ドルコスト平均法の証明

3行で書くと、

- 毎月定量買うときの平均価格は相加平均(一般的な平均値)

- ドルコスト平均法で買うときの平均価格は調和平均

- 相加平均≧調和平均なので、ドルコスト平均法の方が安く買える

です。

毎月定量買う:相加平均

一定株数を購入する場合の平均購入価格は∑x[n]/nとなります。

nヶ月間、毎月1株を買ったという仮定です。

です。

nヶ月で使った資金の合計=∑x[n]

また、

なので、

一定株数を購入する場合の平均購入価格は

です。

ドルコスト平均法:調和平均

毎月一定額を購入する場合と、一定株数を購入する場合とを比較しますと、平均購入価格は次のようになります。

例えば月々の購入日の株価をx[n]とした時に、ドルコスト平均法による平均購入価格はn/∑(1/x[n])、

nヶ月間、毎月1の資金で株を買ったという仮定です。

です。

また、

(毎月の積み立て額÷買うモノの値段)

よって、

なので、

ドルコスト平均法による平均購入価格は

です。

相加平均≧調和平均

したがって、

n/∑(1/x[n])<∑x[n]/n

であることが示せれば、ドルコスト平均法が有利であることが分かることになります。ここで、一定株数を購入する場合は相加平均、ドルコスト平均法の場合は調和平均を求めていることが分かります。

数学的には、相加平均≧調和平均であることが証明されており、

n/∑(1/x[n])は、調和平均の式と同じ形。

∑x[n]/nは、相加平均の式と同じ形。

相加平均≧調和平均は、すでに証明されている(自明)ので、

は正であり、ドルコスト平均法は安く買えるのです。

ドルコスト平均法は気休め?

- ドルコスト平均法とは、定期的に同じ金額分だけ買うという投資方法

- 毎月の買う量=毎月の積み立て額÷買うモノの値段

- 定額分を買うドルコスト平均法は、毎月定量を買うより有利

- ドルコスト平均法が、初月に一回で買うより有利かどうかは、値動き次第

- 長期的に上がるモノを見抜いて、余剰資金で取り組むことが重要

メリットは

- 高値での全額投資を避けられること

- 暴落時にも買えること

- 時間がかからず、初心者向きなこと

デメリットは

- 手数料

- 下がりつづけると損で終わること

![アイキャッチ [2]](https://baacash.com/wp-content/uploads/2017/11/ad0c9dd45ef7bca1a71d8b43f9be0d1c.jpg)